我喜歡在訊息中喚她:瞇。

與瞇實際相處的次數並不多,卻有種認識很久的感覺。第一次在高雄見面時,我就知道她在寫這本書。瞇一臉苦澀的笑,表露出那種對作品充滿不安的創作者彼此熟悉的表情,我沒再多問下去,但對瞇的成長家庭產生了好奇。

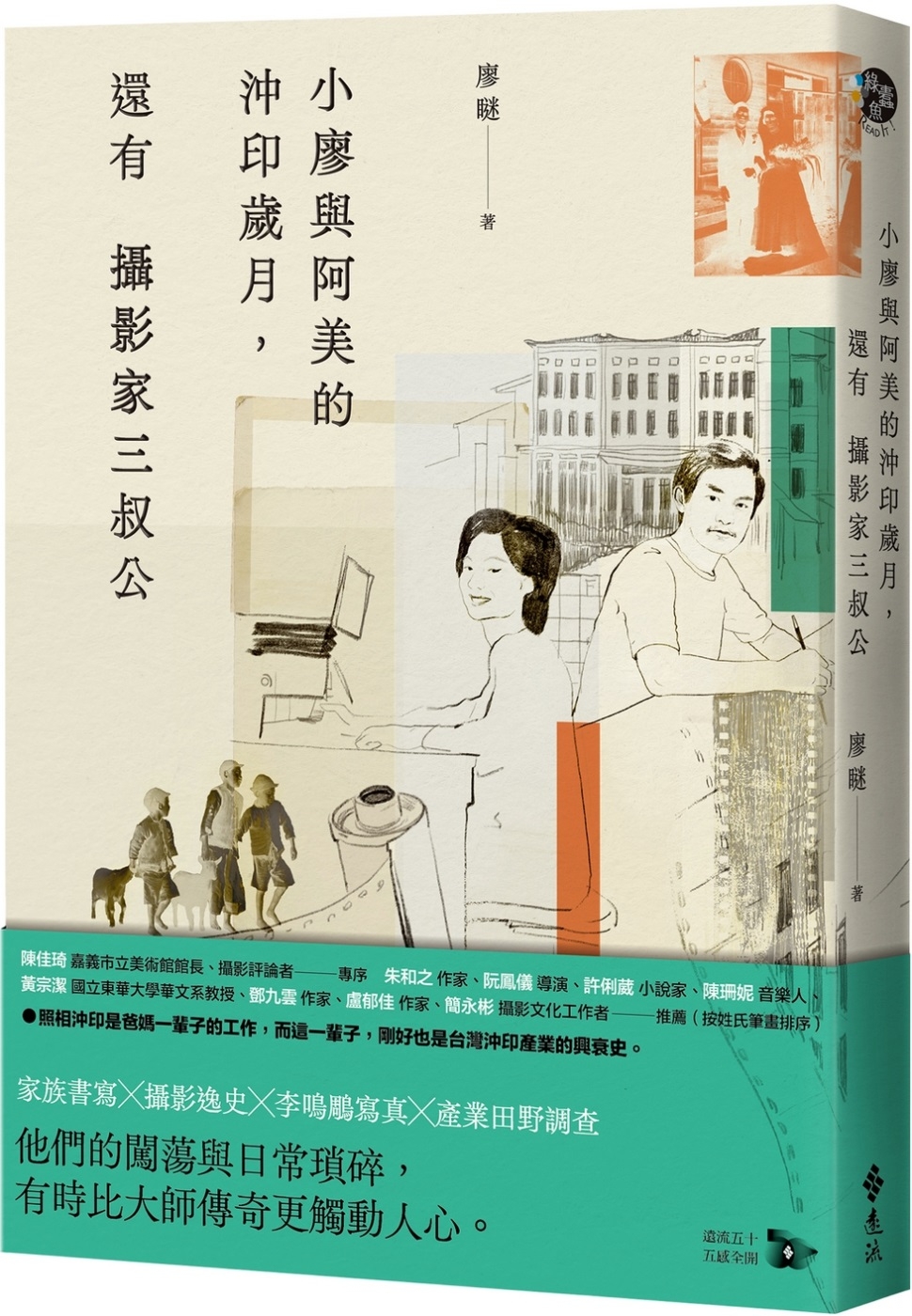

幾年後那十幾萬字的初稿,輸出這本六萬多字的《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》。就像這長長的書名說的,這本非虛構的書寫,重點是小廖與阿美,再來才是攝影師李鳴鵰(三叔公)。就像瞇在謝辭說的,台灣沖印史、父母的創業歷程以及三叔公,是三條相關卻通向不同終點的素材。可想而知在田調與探訪的過程,自然累積出龐大的內容。廖瞇示範了書寫雕刻的功力,將豐腴的肉質一點點消去,剩下漂亮的骨幹與精實的肌肉,連稍微像「情感」的東西都幾乎全隱沒了。

奇妙的是,儘管沒有一句會讓人立刻落淚的句子,但整本書順順讀完卻有一種被溫柔團塊深深包覆的感動。一個女兒用自己最擅長的方式,重新凝視年邁的父母——「阿美口中的自己有一種年輕感,跟印象中的媽媽不太一樣;因為年輕,沒什麼『早知道』,還沒有那些必須經歷過才懂得的盤算,有一種彈性和餘裕去面對未知。」這段文字悄悄透露作者回望的心情,與對母親年輕歲月的重新認識與想像。「小廖沒有對阿美兇過。小廖的壓力反應在他長皮蛇,他脹氣無法消化。但小廖不會說痛,他總是笑笑的,彷彿皮蛇是皮蛇,身體是身體,他是他。」則是對父親的壓抑與沉默流露無法言說的疼惜。

▲圖說:阿美在自動放相機台前打相片,右手邊吊的是底片。

▲圖說:阿美在自動放相機台前打相片,右手邊吊的是底片。

▲圖說:小廖正進行照片品管,使用卷軸快速瀏覽照片,將不合格的照片做上記號。

▲圖說:小廖正進行照片品管,使用卷軸快速瀏覽照片,將不合格的照片做上記號。

▌不以情節取勝的非虛構作品,才是真正讓人放鬆的娛樂

原本是小廖與阿美,然後是一間沖印店,一棟房子。沖印店收掉後剩下一些照片。最後照片成了這本書。拍照和寫作都是一種成為過去的準備。

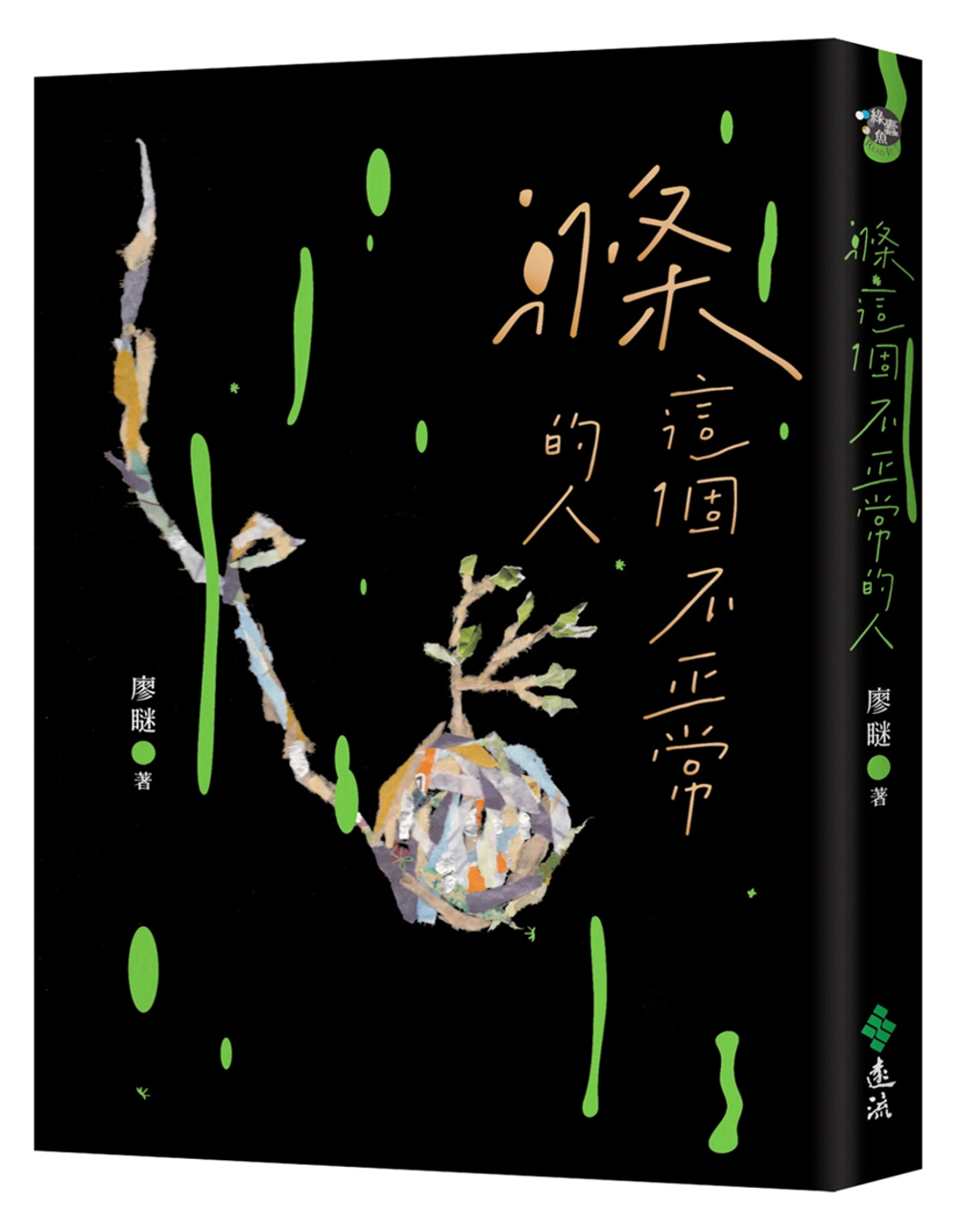

幾年前看《滌這個不正常的人》時,只覺得好順好看,沒去深究寫作技藝。現在看《小廖與阿美》才意識到廖瞇的文字清如開水卻能穿透僵固的腦袋瓜,讓整個人的結構都被鬆動一般。

這樣說不是比喻,是真實的身體感受。因為在讀書稿時,我生了怪感冒,只有頸部以上的症狀遲遲不消,喉嚨、耳朵、頭痛到什麼事都做不了也睡不著。但卻在看廖瞇的書稿時得到巨大的舒緩!這讓我想到最近對「娛樂」的重新思考。現今的純文學很難與娛樂劃上等號,但那是因為娛樂這個字眼被商業奪去,掛勾在各種刺激與興奮之中。然而像這樣一本不以情節取勝的非虛構作品,難道不才是真正讓人放鬆的娛樂嗎?

曾經我也喜歡用底片拍照,然後去沖印店洗照片。讀廖瞇的書,我才知道曾經台灣的沖印店的密度比現在的7-11還高。我去的那間沖印店每隔一段時間會釋出整箱的空底片殼,曾開心撿了好幾袋回家,卻不知道要拿來做什麼,有次就把表演錄像的QRcode貼在殼上當宣傳品。讀到瞇說她曾寫過詩,捲回底片殼裡在市集上賣。我想如果自己經過那裡,肯定會在她的攤位瘋狂挖寶。也幻想如果瞇能做一些底片詩當這本書的宣傳小物應該很不錯喔——不過也只是想想,畢竟在不同階段我們渴望「動手」的事物是會改變的。

▲圖說:廖瞇與爸媽、弟弟還有羊,攝於台南媽廟。

▲圖說:廖瞇與爸媽、弟弟還有羊,攝於台南媽廟。

▌她退得很後面,讓讀者更想疼愛那個偶然出現的「我」

除了回望父母的情感動機,廖瞇也在探問不同時代的人們對工作的態度。印象很深刻的是,她剛開始採訪時還會問沖印師傅、相機行老闆那單純的問題:「為什麼會做這一行?」得到的答案多半是因為經濟需要或是親朋好友機緣合作之下的結果。不像現在的我們,成就往往是出於喜愛與興趣——喜歡拍照,喜歡讀書寫作演戲,欣賞哪些大師等等。上一代的技藝總有一種不得不做的宿命感,他們在乎如何養活全家,而我們這一代則是圍繞在數個選擇與偏好,在乎的是如何過上理想生活。

這或許也是匠人與藝術家的差別。近年來匠人也慢慢被世俗提升到藝術的層次,儘管他們絲毫不以為意,依然專注做著每天重複的事。我一直很受匠人的質地吸引,因為他們永遠把事物放得比自己前面很多。這點也很像廖瞇的書寫,她退得很後面,反而讓讀者更想疼愛那個偶然出現的「我」。

看到謝辭的最後兩段,我才赫然意識到滌已經不在了。心裡有些震驚,畢竟這本《小廖與阿美》裡,滌不是也拿著李鳴雕讓他挑選的書出現了一下嗎?瞇傳了二〇二一年的文章給我看,告訴我她最近夢見自己在坐公車,想起很久沒跟滌說話,然後突然意識到已經沒有弟弟了。那種感覺是一個明確的身影,化成了像雲霧般的團塊,籠罩著自己。摸不著,也聽不見。只能感覺,然後寫下一個個字。

鄧九雲

演員、作者。戲劇作品遍佈中港台,跨足電影、電視與劇場,近年致力將自己的小說結合戲劇呈現,創造新形式劇場。文字著作Little Notes系列:《Dear you, Dear me》《Dear dog, Dear cat》、《我的演員日記》、《用走的去跳舞》、《暫時無法安放的》、《最初看似新奇的東西》、《女兒房》。

延伸閱讀

回文章列表